种业

工程院女院士:改进和完善中国作物品种资源工作的领路人

1979年,我国的作物品种资源工作刚刚恢复,为了进一步了解国外品种资源工作的开展情况,董玉琛与其他六位来自相关领域的成员一同组成了中国作物品种资源考察小组,于7月9日至8月5日赴美国考察品种资源工作。

这次考察,小组需要了解美国在作物品种资源方面的科研管理方法和相关制度,以及他们的研究内容、方法和科研条件,以便于我国在开展研究工作时有所借鉴。美国农业部对考察组的来访非常重视,为考察组举行了欢迎仪式,并派出地区种子站的人员陪同。

我国作物种质资源学科奠基人之一董玉琛是中国考察组的副组长,也是组中唯一的女科学家。

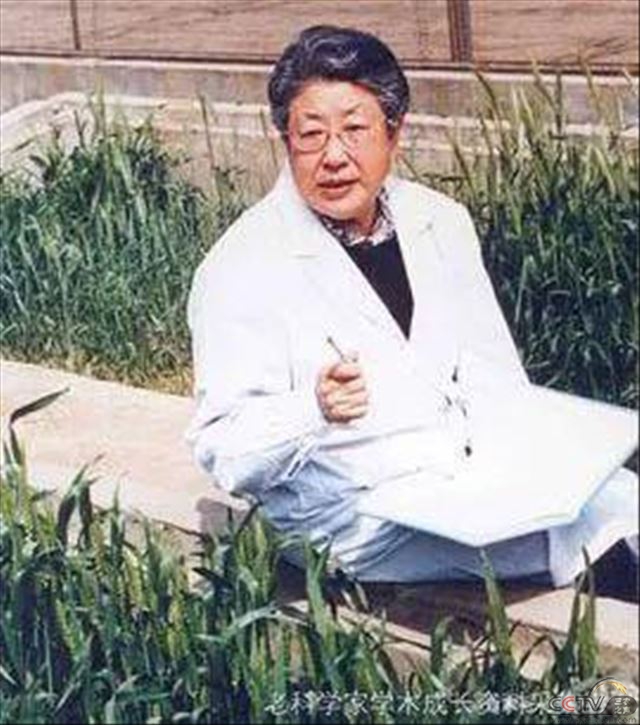

董玉琛在小麦试验田工作

身处农田之中,董玉琛略显瘦小的身影引起了美国农业部记者的注意。他一路上拿着相机,镜头总是对着董玉琛的方向,拍个不停。

美国记者询问考察组的成员:“中国还有女科学家?”同组的江朝余骄傲地回答:“她不仅是女科学家,还是很有名的女科学家!”

在考察过程中,董玉琛不但注意收集品种资源的相关资料,而且兼顾发展学者间的友好关系。

在华盛顿州美国西部地区植物引种站考察时,她和站长迪茨(S. M. Dietz)聊了许多。她了解到,迪茨和他的父亲都对中国有很好的印象,他父亲懂中文,还收集了很多有关品种方面的书籍。迪茨的父亲知道儿子在接待中国作物品种资源考察小组后,主动提出想给小组赠书,支持小组的工作。

董玉琛没有想到自己与美国友人的交流如此投缘,还获得了对科研有很大帮助的“礼物”。回国后,她主张把十几箱有关的书籍送到院图书馆,这不但可以丰富中国品种资源研究的资料,也方便相关后续工作。后来,董玉琛一直同笛茨保持着友好交流,也回请他来考察中国的品种资源工作,这位美国友人很满意在中国的访问过程。

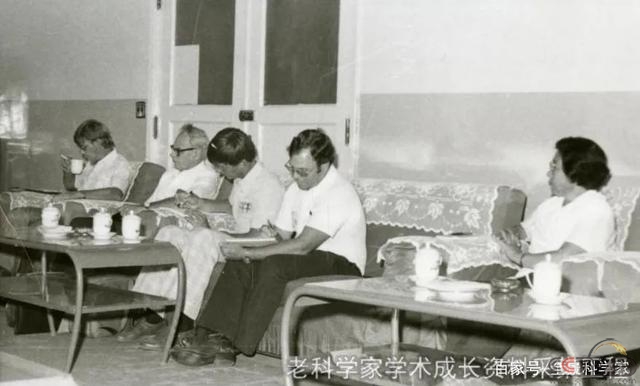

1979年,美方代表团回访我国(右一为董玉琛)

在考察过程中,董玉琛还很善于发现问题,启发思考。小组在去西北种子站的途中,看到一个家庭农场中一位四十多岁的男人开着联合收割机收割小麦,再装载到卡车上拉回仓库,将小麦卸在其中,如此往复。董玉琛观察了一会儿后,对组员们说:“这个丘陵地区用康拜因(联合收割机)收割,要非常注意矮秆小麦。当高秆小麦倒伏了以后,(矮秆小麦)就很难收割了。”她的话点出了作物品种在收割过程中与机器配合可能遇到的问题,这是在平常的作物品种资源研究中大家很少注意的环节,她的发现给了组员们很大启发。

还有一次,小组在俄勒冈州考察无性繁殖保存基地时,董玉琛提出要注意学习无性繁殖作物的保存技术。她发现,像茶树等无性繁殖的作物,美国有着较为特殊、先进的保存方法,这是中国科学界没有涉及研究的技术。她开始思考,中国本土的马铃薯、桑树等无性繁殖作物是否可以借鉴此项技术。

在近一个月的时间里,董玉琛一行人组成的中国作物品种资源考察组考察了美国有代表性的品种资源研究单位,获取了一批有关美国作物品种资源在工作体系、管理方法及研究工作等方面的资料,还购置了一些先进的仪器。

董玉琛在赴美考察后,还多次到其他国家考察。在考察中,她结合着中国当时的研究进度与特点,提出了许多关键性的问题。在中国品种资源工作恢复和初步发展的时期,通过这些国外考察和交流,她更真切、具体地了解了国外作物品种资源的研究进展,并学习到了品种资源的工作方法、管理体系和保存技术等经验。

董玉琛在世界各地的田地里留下了脚印,在“行万里路”的过程中,成为改进和完善中国作物品种资源工作的领路人。

董玉琛

(1926.6-2011.9)

作物种质资源专家、中国工程院院士(文/采集工程项目办公室/中国科协创新战略研究院)

- 那一粒种子,将改变中国未来

(一) 别以为这是标题党,我们先看一组数据: 全球水稻种植总面积约25亿亩,其中,中国4.55亿亩<[详情]

- 江苏省抗赤霉病高产小麦新品种首次大面积收获将成新一代主导品种

6月8日下午,由江苏里下河地区农业科学研究所在国内首次选育成功的抗赤霉病、高抗白粉病的“双抗”高产新品种—<[详情]

- 高粱高效种植技术,从而提升高粱种子的发芽率

1、选种和种子处理 种子选择要以通过农业部门审定的优良品种为主,或者根据种植地区气候、土壤特性进行选<[详情]

- 科技助力“3T智慧育种” 中国农科院作科所与阿里公益达成合作

2021年6月8日,由中国农业科学院作物科学研究所与阿里巴巴公益基金会牵头,会同北京中国农业科学院农业发<[详情]

- 中央地方两方面政策打好“种业翻身仗”

2021年中央一号文件提出“打好种业翻身仗”,再次明确了种业的基础性、战略性地位,同时也是全面实现乡村<[详情]

- 修改《种子法》座谈会在京召开关注种业改革带来的投资机遇

农林牧渔2021年第22周周报:修改《种子法》座谈会在京召开关注种业改革带来的投资机遇 1、继续重点<[详情]

- 品种同质化影响种业发展 农业农村部:推动向“多专优”转变

近日,农业农村部部署开展2021年全国种业监管执法年活动,对加强种业知识产权保护、严格品种管理和市场监管<[详情]

- 胡春华:扎实做好种质资源普查、保护和利用,夯实打好种业翻身仗

中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华近日在海南省考察种业工作。他强调,要深入贯彻习近平总书记重要指示精<[详情]

- 南繁硅谷变身:从育种“加速器”到国际化引进中转基地

清明时分,海南阳光炽烈,空气中夹杂着咸湿气息。 85岁的程相文仍然保持早晨四点多钟醒来的习惯。戴上草帽,<[详情]