乡村艺苑

乡村记忆:艺苑全才陈伯鸣

参天大木画生寒,

不辨云峰与雾岚,

有客毫端起风雨,

丹青一幅照人间。

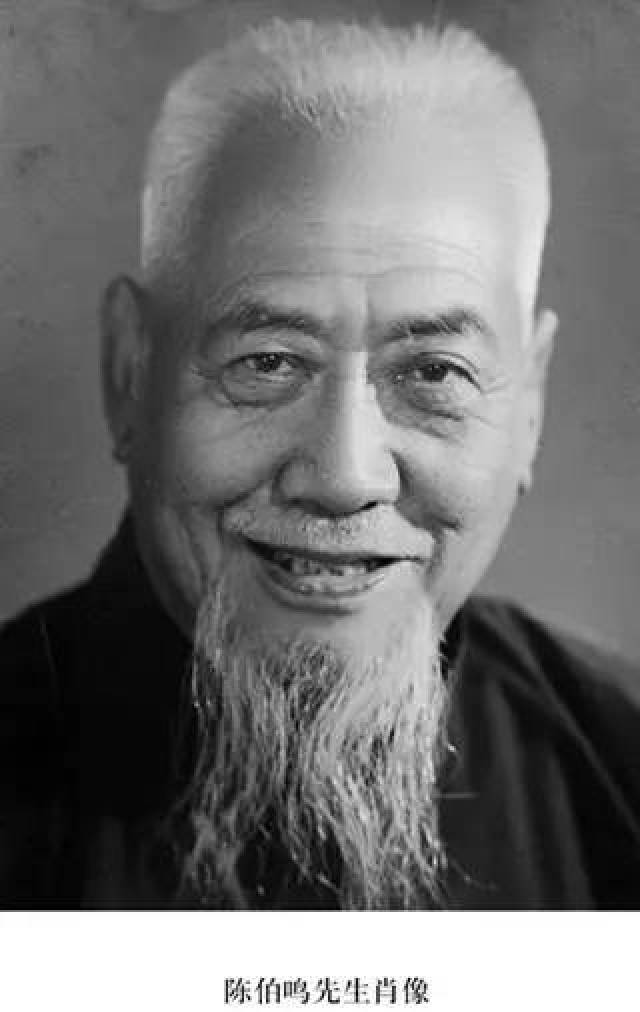

陈伯鸣别署悲鸣,晚年自号髯公,生于1909年1月31日,陈庄村人,是一位著名的老书画家。曾任淄博市美术工作者协会会员,淄博市老年书画协会总顾问,山东省老年书画研究会会员,中国美术家协会山东会员,淄博市政协委员、市科协委员、市文物保管委员1980年9月离休于淄博市文化馆。

陈老自幼志于学,尤其喜爱美术,1930年毕业于京华美术学院,早年受教于胡佩衡、王梦白等名家。毕业后,赴河南开封,历任大学讲师、美专教授等职。期间,结识了若干同行好友,并结伴游览了中原的名胜古迹和秀丽山川,画技益进。他曾参加了开封文艺、东岳两美专学校的师生画展,其作品令人赞叹不已。1934年前往洛阳,晤王天秩、许益仓、陈表诸画友,同登龙门,访希逸石室及魏碑二十品等。复游白马寺,寻达摩遗迹,访德豪和尚,谒周公庙。期间,曾举行个人画展,印行中国画稿一册。画界名人胡汝麟为其画题云:“参天大木画生寒,不辨云峰与雾岚,有客毫端起风雨,丹青一幅照人间。”可见陈老在青年时期,已是毫端惊风雨,下笔有神韵的英才。是年,又去陕西长安,任教于西北艺专,并与许多学者来往甚盛,同访碑林、游太华山,登大雁塔,过寒窑,为创作搜集了大量素材。1935年,由陕西转山东济南,在报社主编《七月美术》。期间,与卫雪棋、王绍络、杨荆石共同参加了鲁迅先生倡导的“左翼美联运动”,积极参与筹办了全国第一届木刻画展。这是继1934年在巴黎举行的中国革命美术展览之后的又一盛举,在中国革命美术史上留下了光辉的一页。陈老把部分图版,除了在报纸上刊登以外,又选印了《木刻画选第一辑》。同年夏末,他担任华北新闻总编辑,公务在身亦仍不忘作画,又印行了《伯鸣漫画第一辑》,其知名度越来越高。在齐大,与老舍交谈甚洽,筹划印行了《艺风社画存》一册。画册选入了画坛名人,诸如高翁(奇峰)、齐璜(白石)、王震(一亭)、卫雪棋、周爱国、陈伯鸣等人的作品,与于右任的书法合为一册。这些作品,大部分都在当时的《海岱画刊》上发表过。可见,陈老在“左翼美联”时代就早已蜚声艺苑了。

抗战前夕,陈老回原籍广饶县中执教。1937年古历7月25日,黄河从麻湾决口,淹没了蒲台、利津、博兴,广饶、寿光等县。陈老曾联络城内诸乡绅,到县府与县长周义章交涉,促其派船赶往灾区救援,将难胞接进城内,至明年春返回乡春播。当时陈老写下了《黄汛纪实诗》一首,描写了大水淹没一切的惨状,表达了他爱怜故乡的一片赤情。

抗日战争爆发,许多旧友劝他到西安去,他坚辞不肯,在迷茫中寻求救国的道路。这时国军第十军团组办《抗战日报》请陈老去担任社长,他欣然赴任了。他曾在自己画的一幅菊花上题词:“全面抗战日,秋风气亦寒,傲霜自有骨,不须入长安。”时隔不久,旋即归山东省政府主席沈鸿烈部下,被任命为省报社长、省府参议。由于国民党执行“攘外必先安内”的所谓曲线救国的政策,把矛头指向坚持抗日的中国共产党,方知误入歧途,郁郁不得志10余年。

解放后,陈老决然投奔到人民政府的怀抱,得遂夙愿,继续从事教育和美术工作。历任齐鲁中学教师、齐鲁美术供应社社长等职。1954年,调往张周市职工学校。并入淄博市后,调市文化宫工作,继续泼墨挥豪从事美术创作,传授画技,颇得时人尊崇。先后当选为市政协委员、市科协委员、市文保委员,党和人民给了他应得的荣誉,曾一度调市文化局负责整理和注释蒲松龄遗著,尔后留市博物馆、艺术馆工作。

陈老自幼生长在军阀混战及抗日战争年代,过着长期飘流的生活。在坎坷的人生道路上,他没有颓丧,在富裕的生活中也没有沉弱于享乐,而是苦心研讨,日有所进,向着艺术的高峰无休止地攀登。在淄博工作期间,创作国画、书法作品若干件,多次参加省、市美展及在《工人日报》、《淄博日报》发表,并著有《新词谱》、《砚边杂谈》、《伯鸣题画诗钞》等书。他被中国画研究院编入《中国艺术家数据库》画师;1989年又被上海人民美术出版社编入《中国当代美术家人名录》;1990年被陕西人民美术出版社编入《当代中华诗词家大辞典》,并列诗词家小传,中国翰园碑林把他的作品刻石留传后世,原作由碑林收藏。1988年出售《群鹰图》予菲律宾政府收藏,侨胞、港胞、台胞求画者甚多。中国残疾人福利基金会对外发行出版的《仁爱画集》也载入了陈老的作品,原作由国家保存。1990年《中国老年报》采访了陈老,并于8月22日发表了《鹰击长空跃神州——记淄博市书画家陈伯鸣》的文章,对他的书、画、诗作品给予了高度评价。

陈老的绘画,具有形神兼备,以形写神,神以形传,豪放处不离规矩,规矩中别有新法之特点。他的作品题材广泛,以擅长花鸟著称,尤善画鹰,或雄踞悬崖,或博击长空;花木以松柏、菊花、兰竹为多见。陈老的作品,诗、书画、印融为一体,整体布局十分讲究,耐人玩味,爱不释手。每有新作,常即兴赋诗,或题跋志印,纵横参差,颇见精妙。其诗意境高远,能给人以潜在的启迪和力量。例如,他题红白牡丹赠台湾李汉宗的“魏紫姚黄不胜开,曹红第一挂银杯,空前独立东风看,谁把丹青写归来”,盼望两岸统一游子归来之情跃然诗中。再如,题梅竹赠台湾徐明雄的“梅有铮铮骨,竹似沈腰瘦,不怕风雨寒,爱把雪霜斗,疏影情尚好,暗香盈翠袖,含笑来报春,大地多锦绣。”他的诗句,极大地激发了徐明雄先生致力于祖国统一的凌云壮志,特写回信给陈老致以衷心谢意。陈老一生写画配诗很多,大部分收集在《伯鸣题画诗钞》中。他的字迹俊秀,正、草、隶、篆四体兼备,且皆有较高的造诣。陈老在治印方面也有其特点,无论金、石、玉、牙、铜、木等材料,他皆能之。如今虽已83岁高龄,但在作画配诗、书写雕刻之时,却不管严冬酷暑,都毕尽其力,一丝不苟。1983年,解放军画报社总编辑王干同志在采访了陈老之后写了《乐育英才》一文,文章说“今日全国艺苑不愧全才者,屈指可数,老友陈伯鸣先生实为其中之一。”

陈老在几十年的美术生涯中,不但创作了难以数计的为人所爱的诗文字画,为社会的进步做出了巨大贡献,而且在实践中积累了丰富的经验,为他人所借鉴。在他著述的《砚边杂谈》中说:“作为一个画家,要把瞬息之间对事物的感受,经过提炼深化,会心地描绘出来,形神兼备,引起观者的共鸣,如此足矣。”可见他体会之深,概括之确切。此外,他为了承先启后,弘扬中华民族文化,除在校执教外,还设帐授徒,桃李盈门,沤心沥血培养了一批又一批美术工作者,在出国或留国内的青年美术工作者中,不乏陈老的学生和门徒。

十年浩动中,陈老蒙受了不白之冤,被遣返回乡劳动改造,历尽了风霜之苦,1980年9月始得平反,重返淄博。虽年逾古稀,犹时时奋笔挥毫,老而弥坚。正如他在题梅花诗所说:“以任长须休言老,聊取一枝耐岁寒”。另一幅题云:“萤火也有光和热,只须丹青报工农。”充分表达了他人老志不衰,愿把余热献人民的高风亮节。欲看陈老的画,应先看陈老的诗,从中领略他作画做人的真谛。例如,他在慰问老山前线将士所画的白鹰题云:“蔚然松柏青铜柯,槎丫之上翠云窝,雄鹰依傍不肯下,一挥白羽斩蛟鼍。”把无坚不摧的人民解放军的英雄形象活生生地展现出来。读了陈老的诗再去看画,就觉得他画的鹰不是普通的鹰。从陈老的诗句中,就会领悟到他生命不息战斗不止的精神所在。1990年3月,政协东营区委员会为陈老举办了个人画展,展出其新作上百幅,博得观者好评。当时陈老已82岁高龄,还当众挥毫作画,使在场观众大饱眼福,一睹为快。展出其间,陈老受到了市、区和油田有关部门领导的热情接待,他对故乡也留下了自己的一片赤心忠情。

已届耄耋之年的陈老,虽已离休,仍神智清明尚时时泼墨挥毫,实为艺林中的宝贵人才。

- 上一篇:没有了

- 下一篇:中国乡村(中国画)