三农网读

清华大学历史系教授彭林:中国文化不应成为西方文化的分店

我们都讲文化是民族之魂,是一个民族最宝贵的精神财富,可是近些年面对全球化趋势和西方文化的冲击,在文化领域出现的一些现象令人担忧。我们自己的优秀传统文化往往得不到保护,如韩国向联合国申请端午节为自己的文化遗产,发源于中国的茶道却在日本发扬光大。

对于外来文化尤其是西方文化,我们却显示出越来越浓厚的兴趣,韩剧美剧充斥着人们的头脑,很多人不知道上元节是哪一天,却对圣诞节、情人节熟记于心,说着一口流利的英语却不懂古文汉字。

文化体现的是价值观,这一系列现象的背后都隐含着价值危机,一种文化自觉缺失的危机。对此,清华大学历史系教授彭林呼吁:中国文化不应成为西方文化的分店。

作为一位在传统历史文化特别是在儒家经典上深有造诣的学者,彭林高度重视中国传统文化的重要性,在一次世界儒学大会上他提出:人类文明是多元的,我们中国文化不是西方文化的分店。

在后来的采访中,他进一步阐释了这种观点,中国文化是独立于西方文化的,它们体现的是人类社会中两条不同的发展道路。

对这种独立性的认识就是文化自觉,文化自觉在当今社会中显得尤为重要,发扬传统文化要追本溯源,尤其是仁义礼智等优秀的道德基体。其实,文化自觉、文化自信我们都已耳熟能详,但是真正践行弘扬优秀传统文化仍然任重而道远。

中西文化交流史

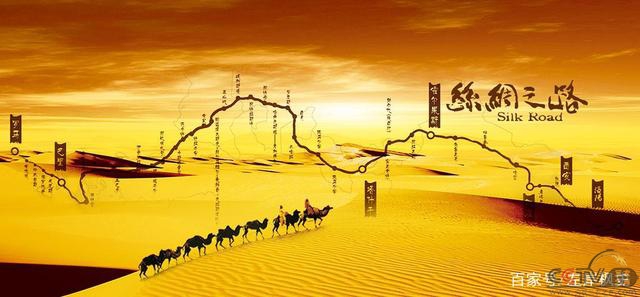

中西文化虽然地理上远隔千山万水,但相互交流的历史源远流长。据考古发现,中西文化最初的接触很可能开始于公元前,那时的两河流域文明和中国古代的春秋战国已有交往,后来汉朝张謇出使西域是中国古代与西方大规模交流的开始,丝绸之路为以后几千年的文化交流奠定了良好基础。

到了明清时期,中西文化交流规模更加庞大,诸如我们熟知的来华使者马可波罗、利玛窦等人,对西方颇有研究的徐光启等,都体现出这一时期中西文化交流的盛况。

但是真正的中西文化大交融还得从晚清近代开始,也就是从1840年鸦片战争打开中国闭关锁国的大门算起。在各种形式的相互接触中,中国人对中西文化的认识不断加深,对西方文化的态度也发生了巨大的改变,从天朝上国的自信优越到鸦片战争的重新认识,从洋务运动的中体西用到维新变法的提倡西政,直到最后的新文化运动彻底“打倒孔家店”。

毋庸置疑,这一时期,西方文化处于优势和主动地位,中国文化处于劣势和被动地位,这可以说是中国历史上西方文化对中国文化的第一次冲击。

转眼间来到20世纪末,随着1978年改革开放政策的制定,中国的大门向全世界再次打开,再加上苏联解体后世界格局的重新调整,全球化背景下的文化交流日益频繁,这四十多年来中国以前所未有的主动和开放姿态走上了国际舞台,中西文化交流到达了新的阶段,不仅延续近代以来的中西文化冲突,也呈现出更多新的特点。

一方面我们保持着积极主动的地位,一直以自身为中心学习借鉴,另一方面也出现了西方文化大肆传播,不良文化侵蚀人心的现象,这就需要我们对于新时代下中西文化的本质特点有清晰而明确的认识。

中西文化各自的特点

“中国文化”从其含义来讲具有悠久的历史,但是这个词语只是近代以来才形成并为人们使用的。随着近代以来中西文化的交流日益密切,人们为了与西方文化相区别,多使用“西学”一词,这主要是指维护千年封建统治的传统农耕文化和封建文化,这种文化以农业经济为基础,以宗法家庭为背景,以儒家伦理道德为核心,是一种道德伦理型政治文化。

经历了新中国的建立和改革开放以来的中西文化交融,当代的中国文化内涵已经有了巨大改变。它不再是原来意义上的以儒家思想为核心的古老的传统文化,而是融合了古代优秀传统文化和西方主流文化中优秀成果的产物,如民主、科学、马克思列宁主义等思想,总体上可以分为三部分,那就是社会主义价值观、中国传统文化、西方优秀文化,是一种复合型文化。

所谓的“西方文化”则是一个相对于中国文化的称呼,其内涵极其广泛而很难下一个确切的定义。一般意义上,西方文化最初形成于古希腊罗马,至今形成以欧美为代表的文化主体,在这些西方国家中存在一些共享的标准、价值观和习俗等,当然,随着时代进步,其文化有了更多的物质载体,比如电影、电视剧等文化产品,西方文明中的价值观往往通过这些具体的物质体现和表达出来。

无论从起源还是发展过程来看,中西方文化都具有极大的差异性,各自体现着不同的文化特质,这种特质性差异体现在个人、家庭、社会、民族的各个层面,也体现在道德伦理、价值取向、观念理想的各个方面。

虽然文化内涵复杂多样,但是我们依旧可以通过比较对两者进行一个简要的概括:西方文化是个体主义文化,主张个人荣誉、自我中心、创新精神和个性自由;而中国文化就是一种典型的集体主义文化,主张谦虚谨慎、乐于助人、中庸之道和团结协作。

不同的文化孕育着不同的价值观和道德观,进而影响着家庭和社会结构。西方人十分重视权利保护和人身自由,甚至打着“民主”“自由”的旗号提倡一种普世的价值观;中国人则具有一定的等级意识,对社会地位十分看重,重视传统。

在家庭方面,美国的家庭结构很简单,就是父母——子女的核心家庭,中国则不然,我们经常见到几世同堂的大家庭,并且有很复杂的亲戚关系,论资排辈的现象屡见不鲜,当然也保留了家谱、家风这样的优秀传统。除了这些结构性的差异外,很多具体的风俗习惯、交往礼仪也有差别甚至完全相反,其实都在不同的侧面反映着两种文化的不同本质。

陈独秀在《东西民族根本思想之差异》中概括道:“西洋民族以个人为本位,东洋民族以家庭为本位”,这种理解代表了近代知识分子对中西文化区别的认识,经过百年演变,两种文化虽然有了深度的交流融合,但一些本质的核心的东西没有变化,例如以群体本位和个体本位为基础对两种文化的划分仍然受到大多数学者的认同。

总体看来,中西方文化起源不同,各自发展道路不同,对现实生活的认知不同,对未来理想社会的憧憬也有所差异,这就决定了两者融合的道路是漫长的,至少在现在我们仍然需要保持高度的文化自觉,对自身的优秀文化有清晰的认识,在此基础上建立高度的文化自信,才能让中华文化坦然面对全球化浪潮。

文化自觉与文化自信

文化自觉与文化自信从上个世纪末被学者发现和提出,到2011年被官方正式纳入到国家战略之中,足见其在当代中国建设中的重要性。所谓文化自觉,就是指一种文化上的自我觉悟,主要指一个民族对自身文化的历史地位和作用功能有深刻认识,对文化发展规律和趋势有着正确的把握,并且自觉地担当起发展文化的重任。

这里发展文化的内涵是多样的,既有对传统文化的批判继承,也有对外来文化的判断和吸收,而发展文化的主体是包括每一个国人在内的全体人民。文化自信则是指一个国家和民族对自己的优秀文化传统有一种发自内心的尊敬、珍惜和信仰,既不是盲目的自信,更不是妄自菲薄、自暴自弃。

把文化自觉和自信放在国家战略全局的层次上进行号召,绝不是凭空捏造,而是具有深刻的现实背景和理论实践意义的。

当代世界的文化现象林林总总,科学技术和社会生活的不断发展使得本来就多样化的文化变得更加复杂,在这种文化交融达到前所未有高度的今天,民族文化面对的不只有机遇,还有挑战,有多少民族的文化被历史潮流吞没。

一个国家民族繁荣昌盛的重要表现之一就是文化的繁荣发展,文化自觉和自信绝不是泛泛而谈,一定要结合现实,进行批判继承和创新发展,才能在滚滚文化潮流中保持强大的生命力。

结语

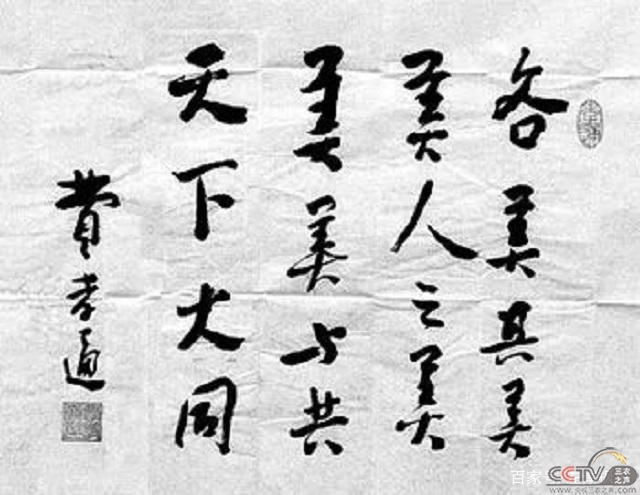

1990年著名社会学家费孝通先生把处理不同文化关系的方法总结为“各美其美,美人之美,美美与共,天下大同”,这十六字箴言体现的和而不同的文化思想正是我们今天所应当提倡的。

文化的交流融合是大势所趋,但保持自身的独立性同样不容忽视,中国文化不应成为西方文化的分店,而应当历久弥新,鲜明地立于世界民族之林中。

- 第十八届中国智慧城市大会智慧社区发展论坛在武汉成功举办

聚焦智慧社区创新与实践 2025年6月28日,第十八届中国智慧城市大会智慧社区发展论坛在武汉隆重召开。论坛<[详情]

- 全球茶色素品牌排行榜及市场调研报告(2024)

一、行业现状与核心驱动 1. 市场规模: 1.1 2024年全球茶色素市场规模预计达1215亿美元,年增长率<[详情]

- 中国工程院院士、全民健康大讲堂总顾问刘仲华:推动中国东盟特色植物资源高值化利用 服务大健康产业

“让农林特色植物资源从粗放加工转变为以健康为主题的深度开发利用,提升资源价值,拓展资源应用领域,服务大健康产<[详情]

- 全民健康大讲堂公益活动协作诊疗机构金芷神与蚂蚁云医签订战略合作协议

《全民健康大讲堂融媒矩阵》广东广州讯 (央舆三风融媒中心)2023年7月10日,全民健康大讲堂公益活动协作诊<[详情]

- “传播健康·福泽无疆”暨全民健康就业创业推介会(山西太原站)成功举办

《三农之声》山西太原讯(央舆三风融媒中心)2023年6月23日,由深圳融洪健康管理集团有限公司主办(以下简称<[详情]

- 全民健康大讲堂副主任兼秘书长李乾坤到山东南山康养发展中心调研

《三农之声》山东烟台讯(央舆三风融媒中心)6月19日至20日,国家卫生健康委人口文化发展中心全民健康大讲堂副<[详情]

- “传播健康·福泽无疆”暨全民健康就业创业(河北石家庄站)推介会成功举办

《全民健康大讲堂融媒矩阵》河北石家庄讯(央舆三风融媒中心)2023年6月3日,由深圳融洪健康管理集团有限公司<[详情]

- 大连理工大学“学习宣传贯彻二十大精神”寒假实践团走进河南省宝丰县农业机械技术中心

《三农之声》河南宝丰讯(三农之声融媒中心)1月27日下午,大连理工大学“学习宣传贯彻二十大精神”寒假实践活动<[详情]

- 央舆三风与北京东方科奥人类智力潜能签署协议 共同探索推动儿童青少年扬长避短因材施教人人有才新思路

《三农之声》北京讯(三农之声融媒中心)2022年12月8日下午,央舆三风传媒(北京)有限公司与北京市东方科奥<[详情]