三农网读

农民生产的粮食人人都要吃,可以说是农民养活了所有人吗?

农民养活了所有人,从一定角度上说是正确的。但是这个角度,完全不等同于我们常说的“父亲养活了儿子”,另外,像有的家庭男性是家里的顶梁柱,我们要说“这个男人养活了一家人”,也是不同的角度。

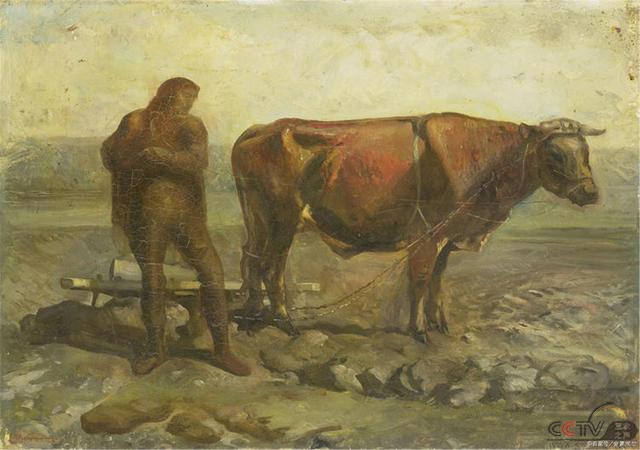

农民,最本质上说是一种职业,是以从事农业生产为主业的人。追溯历史,农民是社会化分工的产物。

原始社会,人们的主要食物来源于狩猎和采集,那时候就是“猎人养活了所有人”。

随着人们对自然界的不断认识,人们渐渐积累了农耕知识,学会了种植当地的一些农作物。人们就渐渐的从游牧、逐水而居,固定为通过种植获得粮食长期在某地生活下去。

最初的时候,人们还发现长期在某块地块种植,会导致土地肥力下降,因此有了轮耕轮作,后来人们发明了施肥,才逐渐解决了这样的问题。

随着人们生产力的提升,人类渐渐有更多的剩余商品或者粮食,可以供养一部分脱产的人。这些脱产的人本身就源自于拥有权力,再加上掌握文字、知识,因此在整个社会分配中会占据优势地位。

农业生产的粮食始终是社会的基础,必须要通过各种方式保证粮食来源的稳定。在封建社会及以前,一般是通过国家机器来强制征收税款或者粮食的方式,来保障脱产者的食物保障。当然,也有的统治者会给农民戴高帽,也就是我们过去常说的“重农抑商”,但最重要的目的就是保证粮食来源的稳定。

近代以来,随着科学技术的不断进步,生产力不断提高,对于粮食人们逐渐有了规模生产能力。像美国,一个农民可以管理3000亩土地,一年生产上千吨粮食,管理上万只鸡,上千头牛,养活99个美国人和34个外国人。这都是,通过农业生产机械才做到的,大型农业生产机械又都是工厂生产的。这就是互相联系,互相依靠。

生产者数量减少,生产能力的提高,更容易造成囤积居奇。如何保证粮食的稳定供应?这实际上,不仅仅需要国家机器的强制力推动粮食循环,也需要形成一套自愿交易的粮食流转系统。农民愿意将手中的粮食转化为其他生活的资源,转化为对生活享受的资源。现在其实我们可以看的,一部手机价值2500元,可以顶一吨稻谷。如果有需要,我们就通过粮食变货币,货币变手机的渠道来进行交换。

所以,生活其实很简单,大家都是社会的重要组成部分。职业没有贵贱,也没有谁是多重要的。即使一个人的退出,会立马由其他人补上去。

有人觉得自己生产的某种商品很宝贵,售价很便宜,舍不得卖,最终自己吃不了、用不了,只能白白的在仓库里蒙尘土或者烂掉一样。

- 第十八届中国智慧城市大会智慧社区发展论坛在武汉成功举办

聚焦智慧社区创新与实践 2025年6月28日,第十八届中国智慧城市大会智慧社区发展论坛在武汉隆重召开。论坛<[详情]

- 全球茶色素品牌排行榜及市场调研报告(2024)

一、行业现状与核心驱动 1. 市场规模: 1.1 2024年全球茶色素市场规模预计达1215亿美元,年增长率<[详情]

- 中国工程院院士、全民健康大讲堂总顾问刘仲华:推动中国东盟特色植物资源高值化利用 服务大健康产业

“让农林特色植物资源从粗放加工转变为以健康为主题的深度开发利用,提升资源价值,拓展资源应用领域,服务大健康产<[详情]

- 全民健康大讲堂公益活动协作诊疗机构金芷神与蚂蚁云医签订战略合作协议

《全民健康大讲堂融媒矩阵》广东广州讯 (央舆三风融媒中心)2023年7月10日,全民健康大讲堂公益活动协作诊<[详情]

- “传播健康·福泽无疆”暨全民健康就业创业推介会(山西太原站)成功举办

《三农之声》山西太原讯(央舆三风融媒中心)2023年6月23日,由深圳融洪健康管理集团有限公司主办(以下简称<[详情]

- 全民健康大讲堂副主任兼秘书长李乾坤到山东南山康养发展中心调研

《三农之声》山东烟台讯(央舆三风融媒中心)6月19日至20日,国家卫生健康委人口文化发展中心全民健康大讲堂副<[详情]

- “传播健康·福泽无疆”暨全民健康就业创业(河北石家庄站)推介会成功举办

《全民健康大讲堂融媒矩阵》河北石家庄讯(央舆三风融媒中心)2023年6月3日,由深圳融洪健康管理集团有限公司<[详情]

- 大连理工大学“学习宣传贯彻二十大精神”寒假实践团走进河南省宝丰县农业机械技术中心

《三农之声》河南宝丰讯(三农之声融媒中心)1月27日下午,大连理工大学“学习宣传贯彻二十大精神”寒假实践活动<[详情]

- 央舆三风与北京东方科奥人类智力潜能签署协议 共同探索推动儿童青少年扬长避短因材施教人人有才新思路

《三农之声》北京讯(三农之声融媒中心)2022年12月8日下午,央舆三风传媒(北京)有限公司与北京市东方科奥<[详情]

- 上一篇:河南日报:稳住“三农”压舱石

- 下一篇:人民日报:逐梦新征程 青春正当时