村街

世界文明之源的长寿村——栾川县城“二龙村”

河南省洛阳市栾川县,被开天辟地的人文始祖,赋予为“仙山”的座落地,“神鸟”的栖息所,在祥实的史料中,记述了“一山一水一天书,人文三祖栾川出”:

“一山”,即,东西走向,横贯栾川全景的熊耳山。其西端主峰——蔓渠山,位于栾川县陶湾镇三合村,东端主峰——二龙山,位于群山环抱的栾川县城东围。

五千年前,夏商时期的千古奇书《山海经》中记载:熊耳山 “有鸟焉,其状如翟,而五彩纹,名曰‘鸾鸟’,见则天下安宁”。《水经注》又载:熊耳山“鸾鸟群栖,故斯川曰鸾川”。也就是说,熊耳山有一种神鸟,叫鸾鸟。形状像野鸡,而五彩斑纹。鸾鸟出现后,天下风调雨顺,国泰民安。其幼鸟曰“鸾”,成鸟曰“凤”,“鸾凤和鸣”。鸾川,因“鸾鸟”群栖而得名。

中国远古的人文先祖,在开天辟地之初,赋予栾川的“初心”和“使命”是:“五彩缤纷引领世界,安宁祥和美冠华夏”。

熊耳山人杰地灵,《史纪》中记述:“地皇兴于熊耳”;“炎帝兴于熊耳”;“禹藏《洛书》于熊耳”。即“三皇五帝”中的“地皇”、华夏民族的共同祖先“炎帝”、中国第一个朝代“夏朝”的开国皇帝“大禹”等人文始祖,都是从栾川的熊耳山兴业发绩,继而走向全国,享誉世界。

在元朝之前的历史文献,地名均称“鸾川”。因“栾”和“鸾”是通假字,可以互用,所以在元朝史学家修《宋史》时,写成“栾川”,沿用至今。

“一水”,即:发源于栾川县陶湾镇蔓渠山,东南流向的“伊河”,西北流向的“洛河”。“伊洛文明”,是东方世界的“两河文明”。

据《水经注》载,“蔓渠之山,伊水出焉,而东流注于洛”。经国际学术界测定,伊河已形成四亿年,而黄河才形成八千万年,长江形成三千七百万年。远古时期,伊水汹涌澎湃,水深达数十米。

《史记》载:“先民择水而居”。“伊水”,孕育了华夏民族,也成就了“人文先祖”。《史记》等文献记载:“炎帝,生于伊水之上,以伊为姓,名耆”;“大禹治水,以伊为先”;“伊尹,生于伊水之上,以伊为姓,官职为尹”。“伊尹,母居伊水之上,孕”。

在伊水流经的栾川县栾川乡湾滩村岸边,距河面36米的峭壁上,2006年发现“孙家洞遗址”的人类化石,被中国科学院古人类研究所,认定为东亚“最早的猿人与早期智人遗址”,并命名为“栾川人”。数百万年前的“栾川人”,择“伊水而居”,为伊水的悠久历史提供史证。

“一天书”,即:《河图》、《洛书》。它是中国文字、历法、图腾、占卜等的发明专集。因其历史悠久,博大精深,被称之为“天书”。《易经·系辞》记载:“河出图,洛出书”。《尚书》记载:“伏羲有天下,龙马负图出于河”。《史记》中又记载:“禹藏《洛书》于熊耳”,《环宇记》记载:“熊耳山有金匮石室,夏禹藏图书之所”。即栾川境内的熊耳山,建有世界上史籍可考的第一个国家图书馆。《河图》《洛书》成为华夏文明的集大成者,并由此派衍出博大精深的中华文化。

“人文三祖栾川出”,即: 在屈指可数的“人文先祖”中,炎帝、大禹、伊尹三位人文先祖,都出生于世界文明之源的栾川,并在此兴业成名,走向全国,享誉世界。

炎帝:华夏民族被称为“炎黄子孙”,即炎帝和轩辕黄帝的子孙。据《史记》等文献记载:“炎帝生于伊水之上,以伊为姓,名耆,”(耆,音qi,指老人),“炎帝兴于熊耳”,炎帝又称“神农氏”,“神农尝百草”。炎帝在熊耳山还编写了第一部《易经》——《连山易》。也就是说炎帝是生于伊河之上的一位老人。其人生宏伟事业,从栾川的熊耳山流域兴起,走向全国。

大禹:以栾川乡漫子头村为中心的一定区域内,古称“有莘国”。《史记》等文献记载:“禹母有莘氏之女——脩己”。即大禹的母亲是“有莘国”的女子,叫“脩己”。“大禹治水,以伊为先”。“禹藏《洛书》于熊耳”,“禹居外十三年,三过家门而不入”。表明大禹“子承父志”,从治理栾川境内的伊河开始,创新“疏导入海”,获得成功,受人拥戴,被舜帝“禅让”为帝,成为中国第一个朝代“夏朝”的开国皇帝。

伊尹:《吕氏春秋》载:“有莘氏女采桑,得婴儿于空桑中,令庖人养之”(庖,音pao,厨师)。“伊尹,母居伊水之上,孕”。《孟子·万章》载:“伊尹耕于有莘之野,而乐尧舜之道”。《尚书》称伊尹为“元圣”。表明伊尹生于伊水之上,以伊为姓,官职为尹,称之为“伊尹”。又据《竹书纪年》:“帝履癸三十有七岁,商汤遣使,以币聘伊尹於有莘”。即夏朝末代皇帝——夏桀,三十七岁时(公元前1618年),伊尹应商汤使者“三顾茅庐”之邀,从栾川县城漫子头村的有莘地,赴商汤王所在的偃师县,被聘为商朝宰相,辅佐汤王,推翻夏朝,建立商朝。

另据殷墟查明的十五万片甲骨文中,只记载了一位出生于栾川有莘地的人民教师:“伊尹为有莘氏师仆”。

清朝时期,管辖栾川的卢氏县令刘应元,走遍全国,询访勘定,于道光二十九年十一月(公元1849年),在栾川乡漫子头村,立“躬耕古地”碑,昭示后人。

鉴于“一山一水一天书,人文三祖栾川出”的详实史料,在2018年7月3日,召开的“中国天文学第20届郭守敬学术研讨会暨2018年星系宇宙学前沿研讨会”上,做出了《万年沧桑瞬间顿悟,人类从这里走向文明》。把河南省洛阳市栾川县确认为:“中国的大美栾川,世界的文明之源”。

二千多年前的史学家司马迁,在《史记》中记述:大禹受舜帝的指派,从父亲鲧“以堵为主”,治水九年,劳民伤财,被舜帝处死的教训中,创新“疏导入海”,取得成功。

在没有金属工具和爆破手段,只能靠肩挑手搬的远古时期,移山开渠,疏导入海,十分劳苦。《山海经·海内经》记载:“禹治洪水,化为熊,谓涂山氏曰,‘欲饷,闻鼓声乃来’。禹跳石,击鼓,涂山氏闻声送饭,见禹变为大熊”,禹妻女娲,怀孕临产,受惊吓化为石头。大禹高声呼叫,“还我儿子”,石裂一缝,一小孩跳出,大禹给小孩起名叫“启”,就是夏朝的开国皇帝——启。该石在二龙山麓,伊水河畔,叫“启母石”。

宋代大诗人苏辙,不辞劳苦,实地详查,并赋《启母石》诗一首:

神夫化黄熊,神母化白石。婴儿剖还父,涕泣何暇恤。尔来三千岁,往事谁复识。惟有少姨存,相望居二室。

据《史记》记载:“禹母有莘氏之女——脩己”,即大禹的母亲,叫“脩己”。在栾川县城西边的漫子头村,古称“有莘地”,生下大禹。“大禹治水,以伊为先”。“禹居外十三年,三过家门而不入”。“禹藏《洛书》于熊耳”。

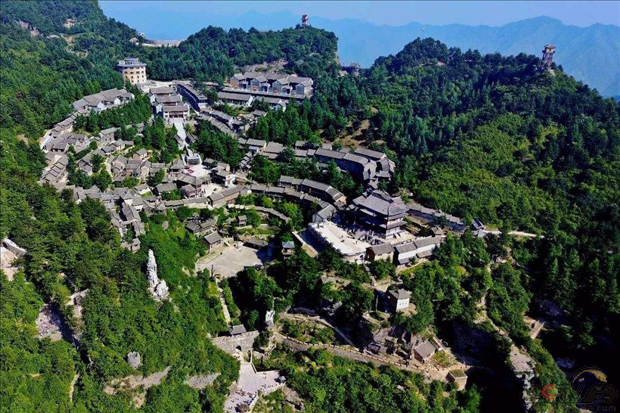

栾川县城群山环抱,东边熊耳山中段,有一主峰,山顶平整,宜于居住、办公。在大禹治水时,该山顶修建有多处石屋,用于首领们居住,并统领全国的民众治理水患。

据《环宇记》记载:“熊耳山有金匮石室,夏禹藏图书之所”。即在熊耳山主峰的二龙山上,大禹在此建有国家图书馆——金匮石室。

因大禹治水,在山上的南北两端建的两个“石室”,远远望去,像两个“翘首”的巨龙,因此取名“二龙山”。“二龙山”的半山腰有一个泉池,四季清澈,供人用水,还有一对金鸭子,游弋其中。

“二龙山”与“有莘地”,相距5华里,文脉相连,伊水贯通,千百年来,护佑“鸾州府”的人民,龙腾虎跃,福寿安康。

栾川不仅是世界的文明之源,文学泰斗辈出,而且是世界的长寿之地,耄耋老人群聚。据史书记载:炎帝、大禹、伊尹均为长寿福星。大禹妻子——女娲,活了一万八千岁,是有史可查的最长寿者。伊尹活了一百一十岁,在远古人均寿命不足三十岁的情况下,伊尹以其长寿,匡扶商朝的开国及其继任五代君主:成汤、外丙、仲壬、太甲、沃丁。

栾川得天地的长寿造化,人文始祖的庇佑,健康长寿之星辈出,在大禹治理天下的办公之所——栾川县城“二龙山”的南麓、“伊水北岸”的“二龙村”,真可谓“袅袅炊烟,小小村落”,自古以来,殷实祥和,素有“七顷不靠天,三盘龙爷磨;文采贯古今,寿星满堂乐”。

据2020年春节详查,全村现有26户,129人,其中,80岁以上老人9人,最高龄96岁,占全村总人口的6.8%。根据《联合国长寿村标准》:每村80岁以上高龄,占总人口的1.4%,即为长寿村,据此,栾川县城“二龙村”,荣膺“世界文明之源长寿村”。

在二O二O年“重阳节”之际,八十岁以上的寿星老人:曲天成、邢秋芳、郭流长、王桂花、孙 竹、贾桂英、吕珍娥、郭 祥、杨古栾等,欢聚一起,感恩天地的造化,颂扬新时代的幸福。(《央视三农之声》韩富刚 通讯员 曲延收)